目次

午前

シーケンス準備

データ整理

午後

お絵描き

会議

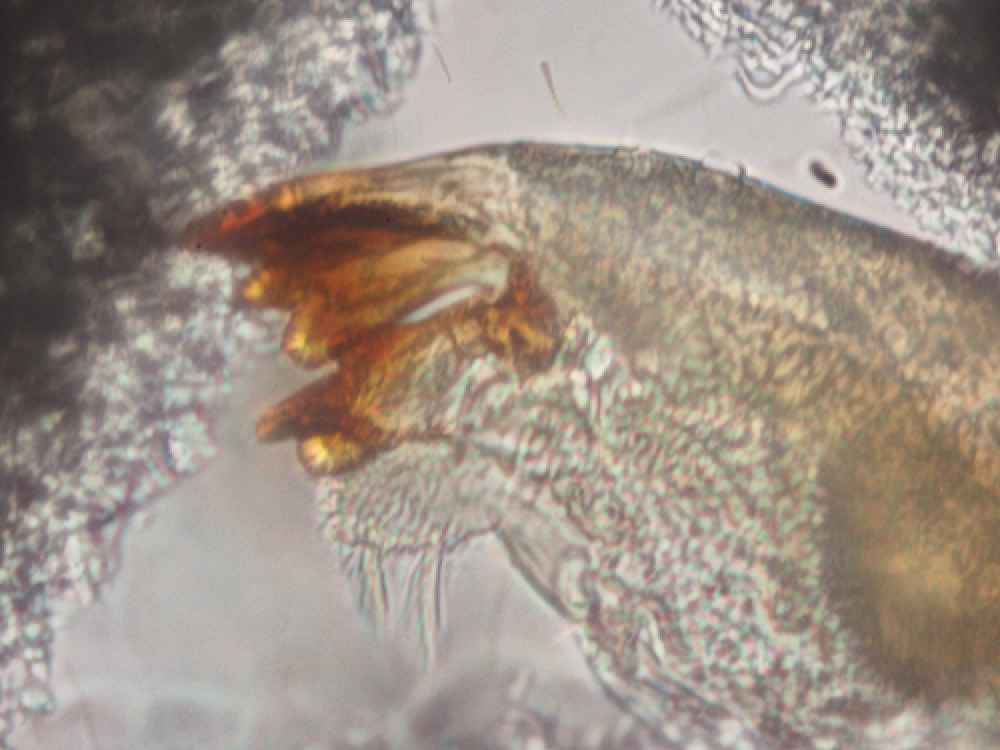

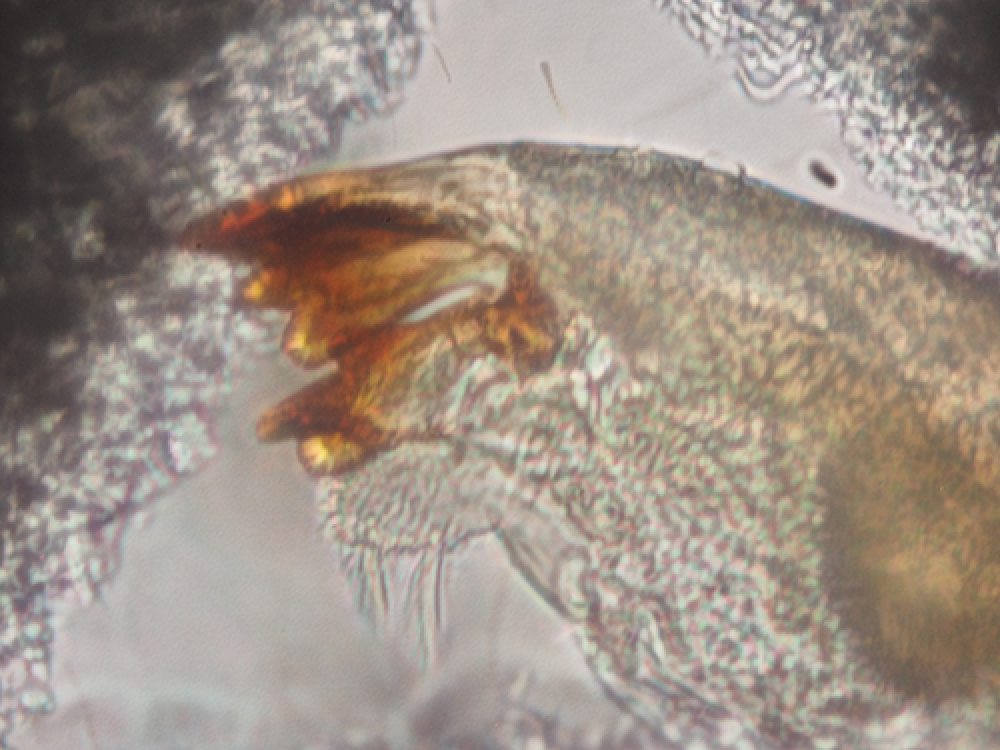

ワラジムシ類の分類形質の一つに大顎がある。

種レベルではあまり使われないが、属や科の分類では重要な形質となる。

0.1 mm程度の大きさなのでプレパラート標本を作製して観察するのだが、厄介なことに、この形質は立体的な構造をしているため普通にスライドグラスとカバーガラスで挟むと観察したい角度で安定してくれない。

ホールグラスにグリセリンを入れて、そこで観察するという話も聞くが、この方法では私にはまともに観察できない。

ということで、これまではどうしても必要な場合は電顕で対応をしていたのだが、今回はホロタイプの再検鏡ということで電顕が使えない。

立体物を観察するわけだから、カバーガラスを浮かせば良いのか、と思いつき試してみた。

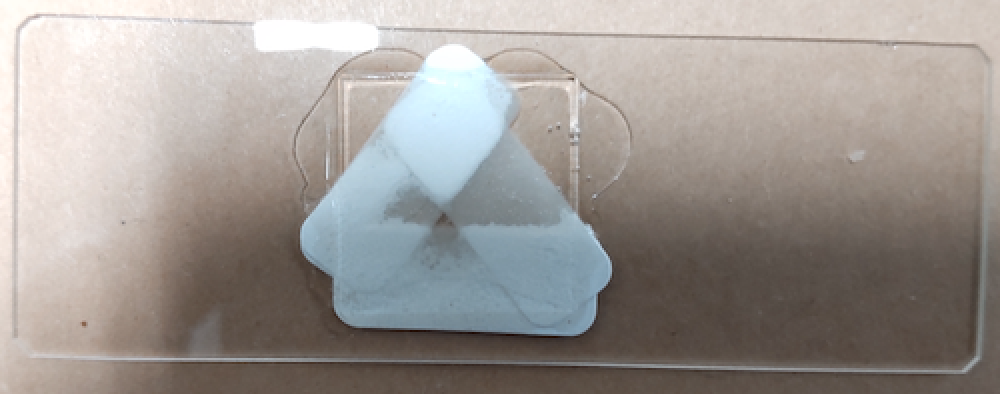

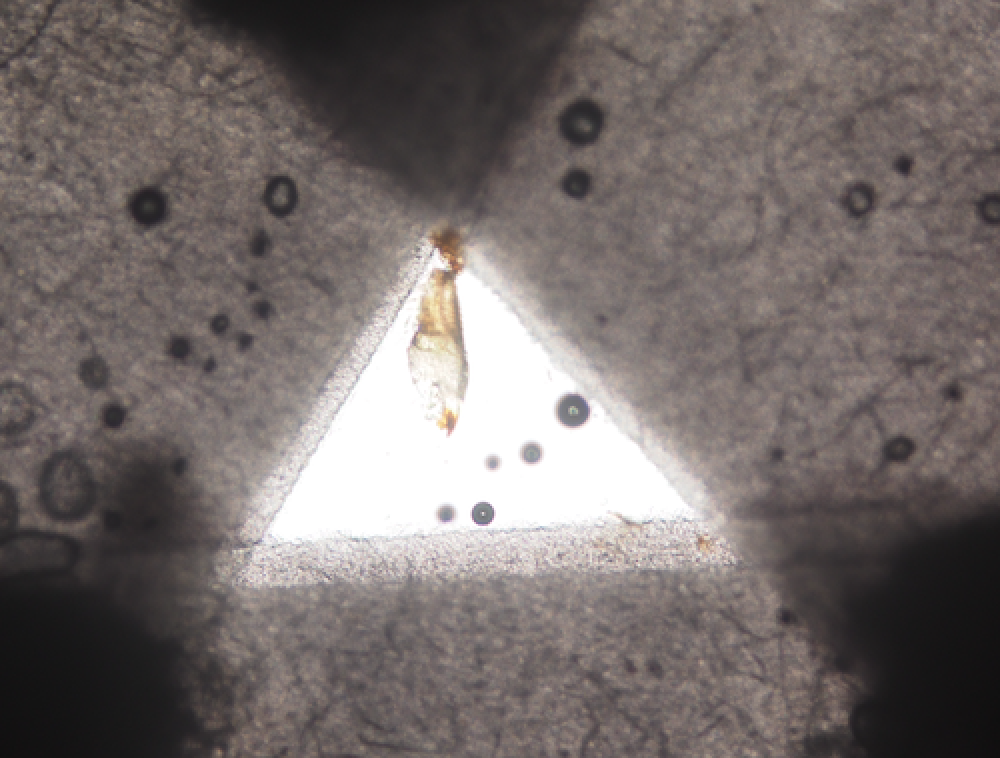

マイタックシールで三角形の穴を作る。

そこに大顎を入れて、シールがクロスする角に立てかける(シール厚さと大顎の高さが同じくらい)。

カバーガラスを被せるときに動く場合があるが、結構、安定している。生物顕微鏡で観察すると、なかなか良い感じ。

厚みをもたせているせいなのか、薄い標本に比べるとピンボケしているが、どうにかお絵描きはできた。

これでお絵描きのペースが上がると良いが。