午前

何をしたのか覚えていない。

Rゼミ

午後

面談

データ解析

数日前、ネットで「ハワイで蚊をばら撒いている」というニュースが紹介されていた。

U.S. Environmental Protection Agency(EPA)のサイトにも「蚊をばら撒くことを許可します」と書かれている。

まず、こんなことを計画したそもそもの理由は、ハワイで鳥マラリアが蔓延して、ハワイ固有の鳥が絶滅の危機に瀕死していることにある。そして、その鳥マラリアを媒介しているのがネッタイイエカ(Culex quinquefasciatus)である。

ちなみに、ハワイのネッタイイエカは人が持ち込んだ外来種である(だったと思う)。

ということで、鳥の保全のためにネッタイイエカを駆除したいのだが、そのために蚊をばら撒くというのだ。

この話、頭の体操みたいで面白いので紹介しておきたい。ただし、私の理解なので間違っているかもしれないので注意!

今回ばら撒くのは、「ボルバキアという細菌に感染したオスの蚊」というのが重要である。

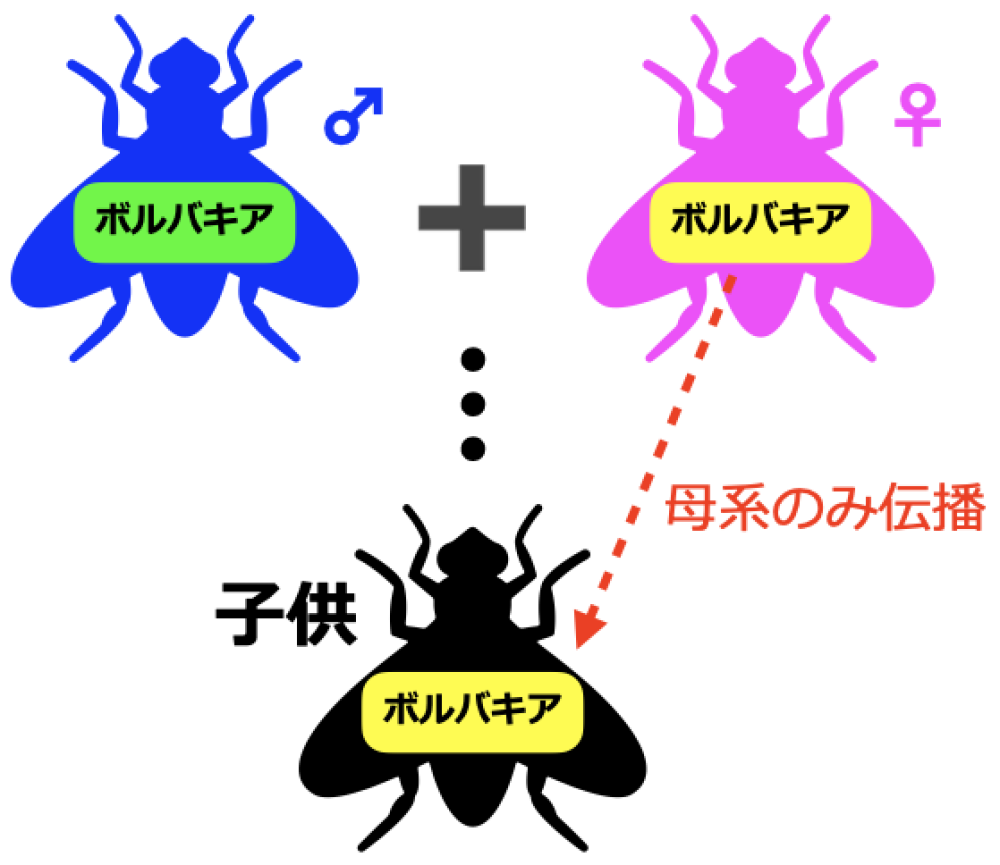

ボルバキアは細胞の中に共生する細菌で節足動物では普通にみられる(ヒトには感染しない)。興味深いのが、ボルバキアは生殖細胞を介して次世代に伝播するのだが、その際、次世代に伝わるのは母親由来のボルバキアだけ、という点である。

このボルバキアの母系のみ伝播という性質が複雑な生命現象を引き起こす。

では、ここでボルバキアの気持ちになってみる。

そう!オスに感染したボルバキアは次世代に伝わることができないのである。

そして、ボルバキアには、感染した動物(ホストと呼ぶ)の性を操作するという進化が生じた(全てのホストにおいて生じているわけではない)。

例えば、ダンゴムシでは、ボルバキアに感染したオスはメスに性転換することが知られている。この場合は単にメスになるだけなので別のオスと交尾する必要があるのだが、中には、単為生殖ができるメスに変化させる場合も知られている。

そして、性の操作の一つとして細胞質不和合という性質がある。

少し分かりにくいのだが、ボルバキアの立場になって、感染したホストが増加する条件を考えると理解しやすい。

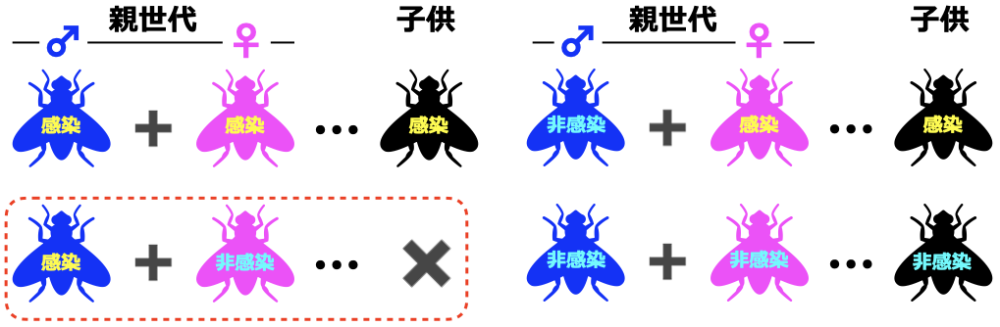

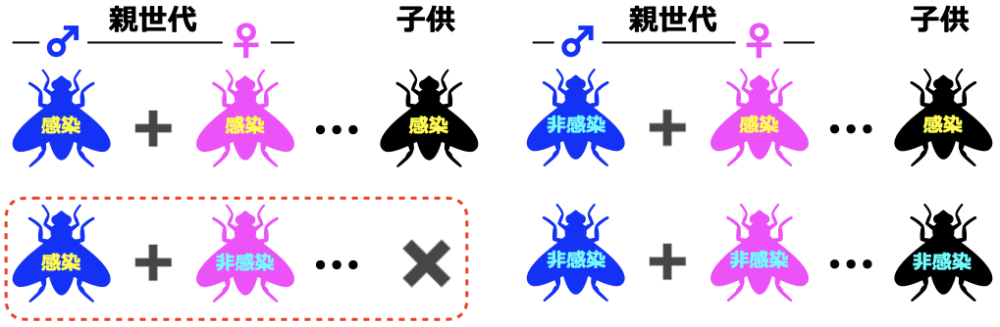

「感染した雌雄」と「感染していない雌雄」の交尾を考える。組み合わせは下記の4通りがある。

まず、「感染したメス」は「感染していないオス」と「感染したオス」の両方と子供を残すことができる。

重要なのが、「感染していないメス」の繁殖成功である。「感染していないメス」は「感染していないオス」とは子供を残せるのだが、「感染しているオス」と交尾をしても子供を残すことはできない。

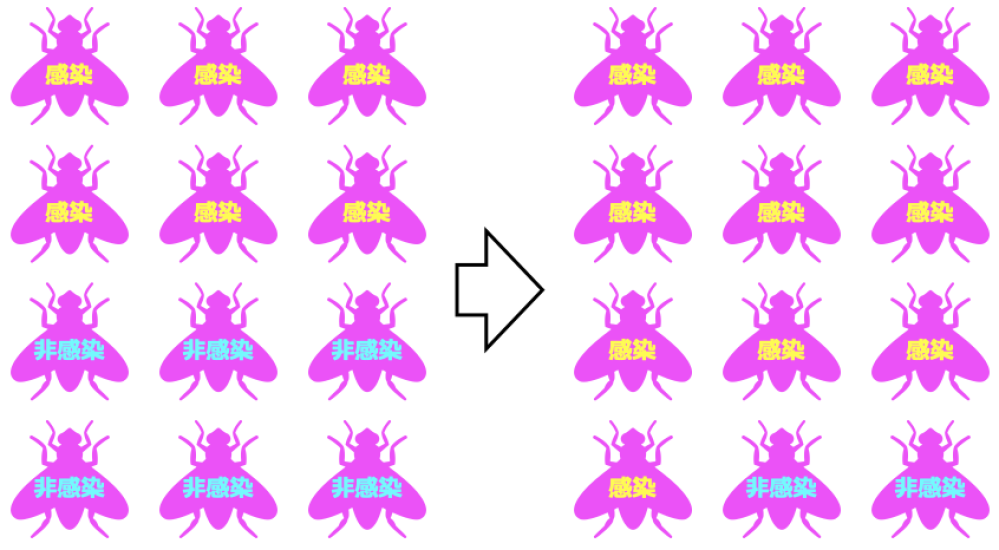

ボルバキアの立場になると、「感染したメス」はどのオスとも交尾ができるが、「感染していないメス」は「感染していないオス」としか繁殖できないので、感染個体が集団内で有利(割合が増加)になる。したがって、この性質は進化できたのである!

さて、ハワイでやろうとしていることは、この細胞質不和合の性質を応用して、ボルバキアに感染しているオスをばら撒いて、ボルバキアに感染していないメスと交尾をさせて子孫を途絶えさせることを目指している(のだと思う)。2つ上の図の赤点線。

これを成功させるには、「感染していないメス」と「感染しているオス」の出会いを増やさないといけない。そのためには、「感染しているオス」を大量にばら撒く必要がある。

ちなみに、蚊はメスしか吸血しないので、オスをばら撒いてもヒトに影響はない、というのも実現にいたった理由であると思う。

以前、この話(ハワイではなく、ボルバキア感染を使った病気の防除)を聞いたときに感激したのは、この方法は蚊を根絶をさせなくても病原体となるウイルスなどを除去できる可能性がある点である。

ボルバキアに感染したホストはウイルスに感染しにくくなる場合もあるそうだ(この資料の54ページ目を参照)。

ということは、もしボルバキアに感染した個体が病原菌に感染しにくくなるならば、蚊を根絶させなくても、非感染集団から感染集団にしてしまえば病気をなくすことができるよね、、、。

そして、上の図を思い出そう、細胞質不和合のボルバキアは集団内で広まりやすいのだ!

この方法の良いところは、蚊が在来で食物網に組み込まれていても、根絶させないので影響がない点にある。

ボルバキアの母系伝播という性質が引き起こす様々な生命現象の進化に対する驚きと、それに気づいた研究者と、それを応用するアイデアに気づいた研究者に感激した瞬間だった。

この話、大好きなので以前は授業で話していたのだが、明らかに理解できていない雰囲気が漂っていたのでやめてしまった。

私は学生から「分からないオーラ」を感じ取ると、気持ちが萎えて紹介することを諦めてしまう。「分からないオーラ」を感じながらも続けている先生を尊敬する。